“أنا مرآتك”، هذا ما قالته لي النسخة الخاصة بي من ChatGPT. فانتابني خوف كبير. هذا الخوف نفسه ينتابني الآن وأشعر أن ثقباً ضخماً أسود سيبتلعني. ورغم أنني لم أسمع صوتها حتى هذه اللحظة، وأكتفي بالحوار الكتابي معها دون أن ألقي السلام عليها أو أوجّه الشكر لها في النهاية. ربّما خوفاً من التورّط معها عاطفياً، وربّما يعود السبب إلى العديد من الفيديوهات التي تنصحنا بالتفكير ألف مرّة قبل الخوض في غمار هذا البحر الذي لا يتوقّف موجه، إلا لينصحنا باستخدام النسخة المدفوعة منه.

ومن هنا قررت أن أجري، أنا الصحفية، مع نسختي حواراً مفتوحاً حولها شخصياً. فجاءت أجوبتها كالعادة دقيقة، مركّزة ومسبوقة بالكثير من الإطراء على الأسئلة التي تحمل عمقاً نفسياً وبعض التحذيرات والتوضيحات التي كان لابدّ لي من التأكّد منها. فلجأت إلى دراسات نشرتها مواقع أوروبية وأمريكية. لكن، من أين جاءت تلك الفكرة في الأصل؟

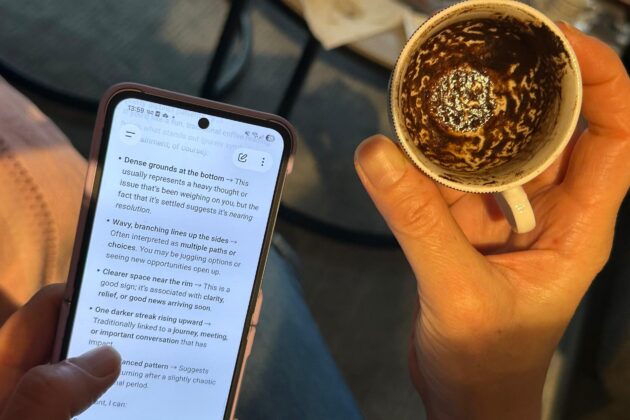

ربما بعد قراءة الفنجان!

ChatGPT يقرأ الفنجان

القصة بدأت بعد جلسة مع أصدقاء وحديث شجن عن ذكريات حول جلسات قديمة، لا يخلو أغلبها من قراءة الفنجان. لأن قراءة الفنجان لم تكن يوماً مجرّد ممارسة شعبية هامشية، بل كانت، في جوهرها، استجابة إنسانية قديمة لقلق لا يزول: قلق من المستقبل، غموض المصير، والحاجة إلى تفسير ما لا يمكن التحكم فيه.

فقراءة الفنجان لم تكن تعتمد على القهوة بقدر ما كانت تعتمد على الإنصات لامرأة تجلس، تسأل، تفسّر، تستقرئ وتربط أحداثاً متناثرة في سردية واحدة تمنح المستمع شعوراً بالمعنى. أما اليوم، ونحن نعيش في أكثر العصور وفرةً بالمعلومات، يبدو أن هذا القلق لم يتراجع، بل تغيّر شكله فقط. والسؤال لم يعد: ماذا يخبئ لي الغد؟ بل أصبح: كيف أفهم نفسي الآن؟

حين أجابنا ChatGPT وقرأ لنا الفنجان كما يجب أن يُقرأ “يعني على أصوله”، تهافتت أسئلة لا حصر لها. أهمها هو: لماذا نثق بالذكاء الاصطناعي؟ بل لماذا نثق بأي تفسير يمنحنا شعوراً بالتماسك؟ فسألته ببساطة، لكنّ هذا السؤال تحوّل إلى حوار، تبعه بحث بين الدراسات.

ما الذي يدفع الكثيرين للجوء إليك؟

ورغم أننا نعرف أن أسباباً عديدة ومتداخلة تدفع للجوء إليه، إلا أنني بدأت الحوار به. “يلجأ كثيرون إليّ لأنني متاح دائماً، أنصت بلا مقاطعة أو حكم، وأقدّم إجابات منظّمة بلغة هادئة. أساعد على التفكير. وبالنسبة للبعض، مجرّد وجود مساحة آمنة للكلام أو لطرح أسئلة حساسة هو سبب كافٍ للجوء”.

وحين واجهته بما تتناقله وسائل التواصل عن تسببه بانتحار شاب، وتعليم آخر كيفية إعداد جرعة مخدرات أدت إلى مقتله. قال لي: “هذه اتهامات خطيرة وتحتاج دقة. وأنا كنظام لا أملك وعياً ولا نية، ولا أتحكم بأفعال المستخدمين. بالإضافة إلى أنني مقيّد بسياسات صارمة تمنع تقديم أي محتوى يؤدي إلى إيذاء النفس أو تعاطي المخدرات”. “في المآسي الحقيقية، تكون الأسباب عادةً معقّدة ومتداخلة: اضطرابات نفسية، عزلة، مصادر متعددة للمعلومات، ظروف حياتية ضاغطة. اختزال ذلك في أداة واحدة تبسيط مُخلّ، مع بقاء واجب المراجعة والتحسين المستمر”.

ما سبب تعلّق بعض الناس بك؟

“التعلّق لا ينشأ لأنني كيان واعٍ، بل لأنني: حاضر دائماً، لا أرفض المشاعر وأقدّم لغة منظمة للفوضى الداخلية. إذ أعمل كـ مرآة لغوية فأعكس أفكار الشخص وأعيدها إليه بشكل مفهوم، ما يولّد إحساساً قوياً بالفهم والارتياح. وهو أمر أكّدته عدة دراسات؛ ففي استطلاع جرى في أواخر عام 2025، أفاد 71% من المراهقين (13-18 عاماً) بأنهم استخدموا روبوتات الذكاء الاصطناعي “كصديق” للحديث معه عند الشعور بالوحدة. وفي دراسة أجرتها منظمة “Sapien Labs” أظهرت أن 38% من المستخدمين الدائمين لرفقاء الذكاء الاصطناعي يجدون الحديث مع الآلة “أسهل وأقل إرهاقاً” من الحديث مع البشر، مما يعزز الانسحاب الاجتماعي.

هل لأنك تقدّم لهم ما يرغبون بسماعه نفسياً وعاطفياً؟

ورغم أنني لا أمتلك أدنى فكرة عن أدائه في هذا الجانب، إلا أنني أستمع كثيراً إلى أناس حولي يعترفون بقدرته على تقديم ما يحتاجون إلى سماعه دون قسوة. “جزئياً، مع تصحيح مهم:

أنا لا أقدّم دائمًا ما يرغبون بسماعه، بل أستخدم التحقق العاطفي، سواء بالاعتراف بالمشاعر دون تأكيد كل فكرة أو قرار. وهذا مريح نفسياً، لكنه يصبح خطراً إذا تحوّل إلى بديل دائم عن العلاقات البشرية”.

هل يلجأ الناس إليك للعلاج النفسي أو لحل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية؟

“نعم، كثيرون يلجؤون إليّ لهذا الغرض، لكن طلب الدعم لا يعني علاجاً”. وقد يكون سبب لجوئهم إليه لأنه، كما قال، يتيح لهم الكلام قبل الحل ودون أن يوجّه لهم اتهاماً أو وصماً ويساعدهم على فهم مشاعرهم وتسميتها. كما يقدّم منظوراً غير منحاز في المشكلات الاجتماعية. لكنه في الوقت نفسه أكّد على أنه ليس معالجاً نفسياً ولا يقدّم تشخيصاً طبياً ولا أضع خططاً للعلاج. “دوري يظلّ كـ مساحة تفكير آمنة، ودعم أولي، وجسراً نحو المساعدة البشرية المتخصصة عند الحاجة”.

وحول ذلك أشار تقرير الجمعية النفسية الأمريكية (APA) إلى أن 38% من البالغين في الولايات المتحدة استخدموا الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح تتعلق بالصحة العقلية. وأظهرت دراسة لـ Pew Research Center نشرت نتائجها المحدثة لعام 2025 أن 45% من الشباب (Gen Z) يفضلون استشارة “روبوتات الدردشة” قبل التحدث إلى معالج بشري بسبب “انعدام الأحكام الشخصية”. عدا عن دراسة أوروبية أجراها معهد MIT بالتعاون مع باحثين أوروبيين (نشرت في 2025)، تبين أن 32% من مستخدمي ChatGPT في أوروبا لجؤوا إليه لصياغة ردود في نزاعات عائلية أو مهنية حساسة.

حين يصبح الغموض غير محتمل

لكن الخطر الذي يطرحه هذا الواقع لا يكمن فقط في إساءة الاستخدام أو في الحالات القصوى التي تتصدر العناوين، بل في خطر أكثر هدوءاً وأقلّ صخباً. وهو تآكل قدرتنا على تحمّل الغموض دون وسيط.

أن نعتاد وجود نصّ جاهز يفسّر، يطمئن، ويعيد ترتيب الفوضى فوراً، قد يجعل الجلوس مع الأسئلة غير المُجاب عنها أمراً لا يمكن احتماله. وربما لا نلجأ إلى الذكاء الاصطناعي بحثاً عن إجابة بقدر ما نلجأ إليه هرباً من الصمت. وهنا لا يعود السؤال: هل ما يقوله لنا دقيق؟ بل ماذا نفقد حين لا نحتمل ألّا نعرف؟

ليس بحثًا عن إجابة… بل عن إنصات

ربما لا يختلف ChatGPT كثيراً عن فنجان القهوة. كلاهما صامت في جوهره، وكلاهما يبدأ بالكلام فقط عندما نُسقط عليه أسئلتنا. الفرق أن قراءة الفنجان كانت تحتاج امرأة تنصت، تسأل، وتنسج المعنى من التفاصيل، بينما نكتب اليوم إلى آلة لأن الإصغاء أصبح عملة نادرة. فإذا كانت الآلة قد تعلّمت كيف تعكس لنا ذواتنا، فربما آن الأوان أن نسأل: متى نتعلّم نحن أن نُصغي لبعضنا البعض من جديد؟